La côte Caraïbes pour thomas

Carthagène des Indes, une ville qui révèle son passé

Initialement, nous avions prévu d’aller en direction de Rincon del mar à 2h30 à l’ouest de Carthagène, pour se poser… mais le destin en a décidé autrement.

En nous dirigeant en bus vers Carthagène, en plein milieu de la route, nous avons crevé…

Je me suis dit que cela devait être notre destin d’être bloqués au milieu de nul part, où l’ombre est inexistante et où le soleil brûle. Heureusement, un autre chauffeur de bus arrivant dans le sens contraire, est venu nous aider.

Avec cet arrêt forcé, et à cause du trafic dense, nous avons pris un peu de retard….

Matt a donc eu la super idée de s’arrêter à Carthagène des Indes, histoire de ne pas rajouter 2h30 de trajet supplémentaire aux 6h30 de route déjà effectuées.

Et quel bonheur de se retrouver au calme dans un super endroit, où nous allions vivre d’incroyables expériences historiques, culturelles, humaines et sur la mer dès Caraïbes. Quel beau programme pour finir en beauté!

Visite de Carthagène

Carthagène est un lieu qui mérite de s’y arrêter et de comprendre son passé.

Cette ville n’a jamais cédait de par les nombreuses attaques, au point qu’elle soit nommée « l’Héroïque ».

À travers les explications de notre guide Goje (alias Gorges en français), durant 7 heures, nous avons pu avoir un regard vrai sur cette ville et son passé. Un guide au top, aussi bien sur le plan historique, que philosophie de vie, et humain. Une belle rencontre qui restera gravée dans nos esprits.

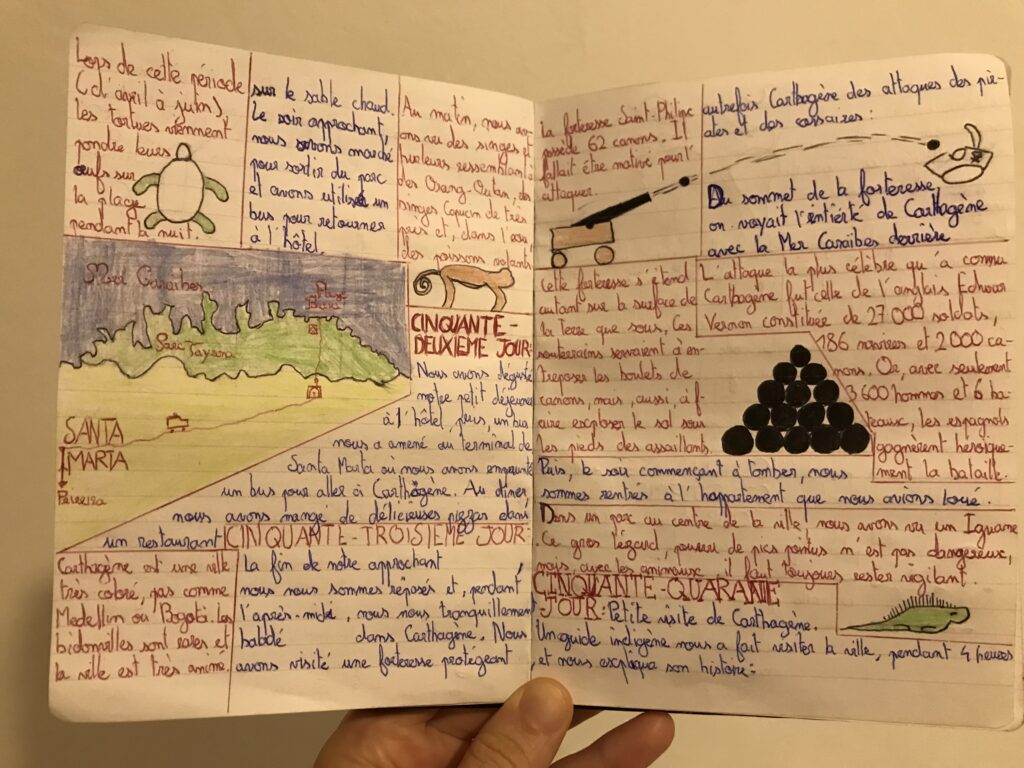

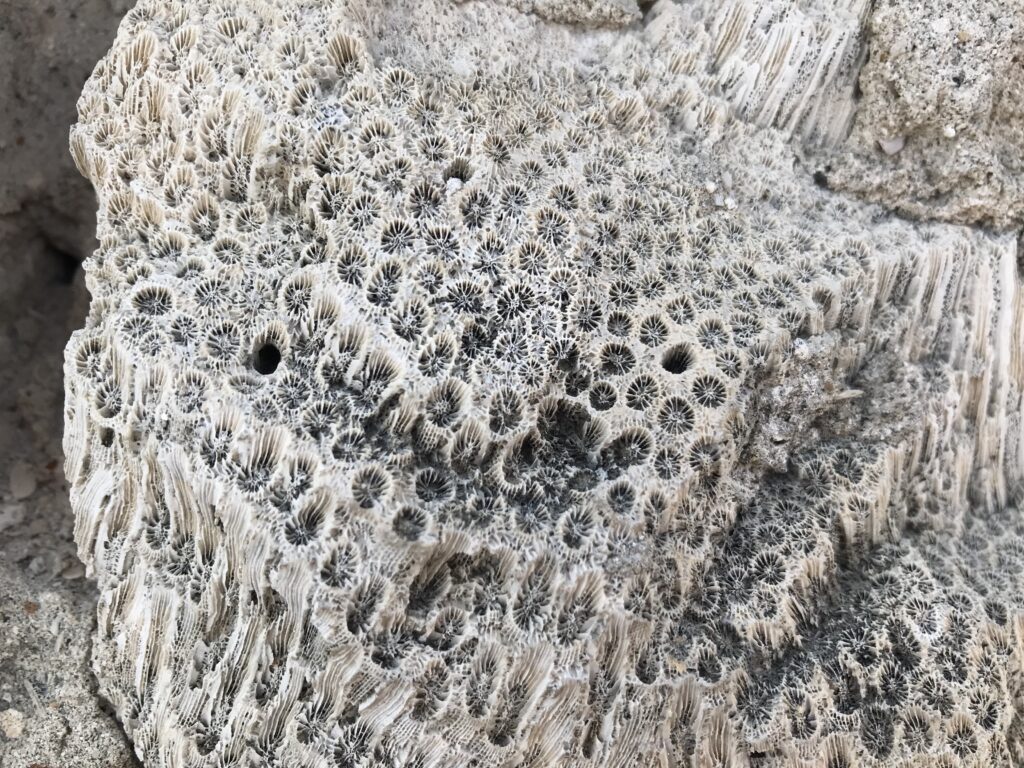

Cathagène s’est doté d’un super plan de défense : une fortification. Il a fallu plus d’un siècle pour construire cette fortification de 1536 à 1657. Elle a été construite pour pouvoir se défendre plus facilement des invasions et des attaques continues face aux armées anglaises et françaises, ainsi qu’à des pirates.

L’une des plus célèbres attaques, fut en 1741, par Edward Vernon qui attaqua Carthagène avec une marine comptant plus de 27 000 soldats, 186 navires de guerre et 2000 canons.

Sir Vernon ne réussira jamais son objectif, à cause des moustiques et ses maladies causées, ainsi que du manque d’eau.

Ainsi, les Blas de Lezo espagnols, avec seulement 3600 hommes et six navires, ont réussi à vaincre la marine anglaise dans l’un des actes héroïques les plus spectaculaires de l’histoire militaire.

Quant à la construction, au delà de l’aspect technique, les blocs de pierre, auraient été extraits des récifs coralliens qui se trouvaient sur les côtes environnantes.

Car bien avant l’emplacement actuel de la mer que nous connaissons, le territoire était entièrement recouvert d’eau.

Certaines légendes disent même que les blocs de pierre étaient collés avec du sang de boeuf, voir même avec le sang d’esclaves noirs.

Aujourd’hui, Carthagène est une ville multiculturelle, à la fois indienne, espagnole, créole. Notre guide insiste bien sur cet aspect, ainsi que le respect que nous devons avoir envers chaque individu sur cette terre.

Ainsi, beaucoup de langages différents et de syntaxes différentes sont présentées ici.

Un peu d’histoire

L’Histoire de Carthagène se divise en plusieurs périodes dont le point de départ est l’arrivée de Christophe Colomb.

Aucune des quatre expéditions de Christophe Colomb vers le « nouveau monde » n’a fait précisément escale sur la cote de l’actuelle Colombie. Le navigateur n’a en effet exploré que les littoraux du nord du pays lors de son dernier périple.

C’est le Vénézuélien Simón Bolívar qui, en libérant la « Nouvelle Grenade », donnera le nom de Colombie à la région en hommage au navigateur.

Les grandes explorations auront eu comme conséquences, certes de découvrir le monde, mais au prix de nombreuses vies humaines?

La conquête des conquistadors

Carthagène des Indes fut construite sur le site d’un village amérindien déserté : Calamarí qui signifiait « crabes », situé sur une petite île du même nom.

Son nom – Cartagena de Indias pour la différencier de son homonyme en Espagne – lui a été donné par les conquistadors en référence à la ville espagnole de Carthagène.

Durant la période de la colonisation espagnole, la ville fut un port majeur des Amériques ; c’est ici même que partaient les plus grandes richesses de la couronne espagnole.

Carthagène était une ville puissante, par sa fonction militaire, avec notamment Le Castillo San Felipe de Barajas : une baie d’eaux profondes, fermée par une ceinture de montagnes. Le résultat est un port naturel facile à défendre.

Une conquête par des pirates

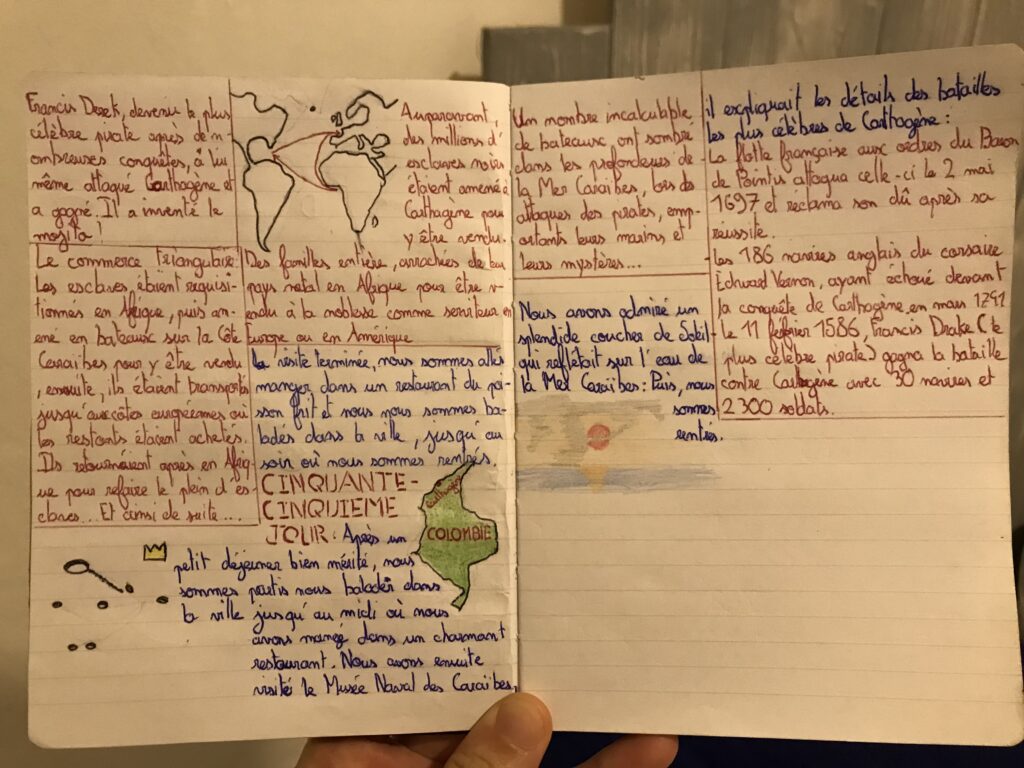

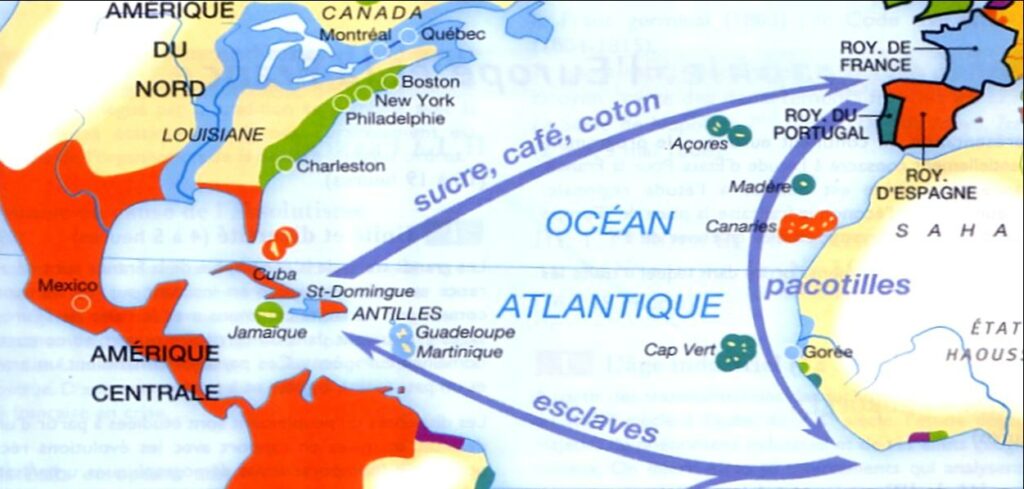

Les îles des Caraïbes et les côtes des Amériques étaient alors un dynamique carrefour commercial, appelé le triangle du commerce, reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques.

Les navires marchands, transportaient des esclaves, du sucre, des métaux précieux, du tabac et du café, sources d’immenses richesses pour les puissances coloniales dominantes : l’Angleterre, la France, la Hollande, le Portugal et l’Espagne.

Les pirates se sont rapidement adaptés à l’essor du commerce intercontinental, vers 1500 et cela durant 300 ans.

Au 18e siècle, ils étaient des milliers à terroriser les riches navires marchands, semblant (presque) toujours réussir à échapper aux tentatives de représailles.

En moyenne, on dénombrait sur un navire pirate environ 80 hommes, alors qu’un navire marchand, ne comptait pas plus de 20 hommes à son bord.

La piraterie a prospéré dans des endroits où les équipages pouvaient se reposer et réparer leurs navires, c’est pourquoi les Caraïbes, parsemées de criques cachées et d’îles inhabitées, sont devenues un endroit de prédilection.

Dans la seconde moitié du 17e siècle, de fréquents sièges pirates furent organisés pour faire main basse sur les villes les plus riches, dont Carthagène en a été la cible. Elle serait tombée sous le contrôle des pirates, avec Sir Francis Drake, un illustre corsaire anglais en 1586. Il causa le siège de Carthagène, et en délogea les conquistadors.

Pour les amateurs de boissons estivales : L’ancêtre du Mojito s’appelle « El Draque » : c’est une boisson que Francis Drake, célèbre marin britannique, a mise au point pour son équipage en 1586 lors d’un voyage aux Caraïbes. Composé de menthe, citron vert et d’une eau-de-vie proche du rhum.

Il a pu y découvrir le plus important port de la côte, mais surtout sinistre, en mémoire des esclaves. Ils y entraient à mesure que l’or en sortait.

Pour la définition, le pirate était un hors-la-loi, qui naviguait et pillait les navires pour son compte personnel. Alors que le corsaire, mandaté par un gouvernement ou un souverain, exerçait légalement son droit de pillage.

De par ce commerce, de grands propriétaires y firent construire de magnifiques demeures de style colonial, qui peuvent encore être admirées aujourd’hui.

Cet âge d’or de la piraterie a pris fin vers 1700, les nations européennes ont commencé à introduire des lois anti-piraterie plus strictes, et finalement en 1717, l’Angleterre offrit l’amnistie aux capitaines et équipages de pirates.

Cartagène, est un donc un vestige de l’époque coloniale.

Une ville riche au prix de la liberté de plusieurs vies.

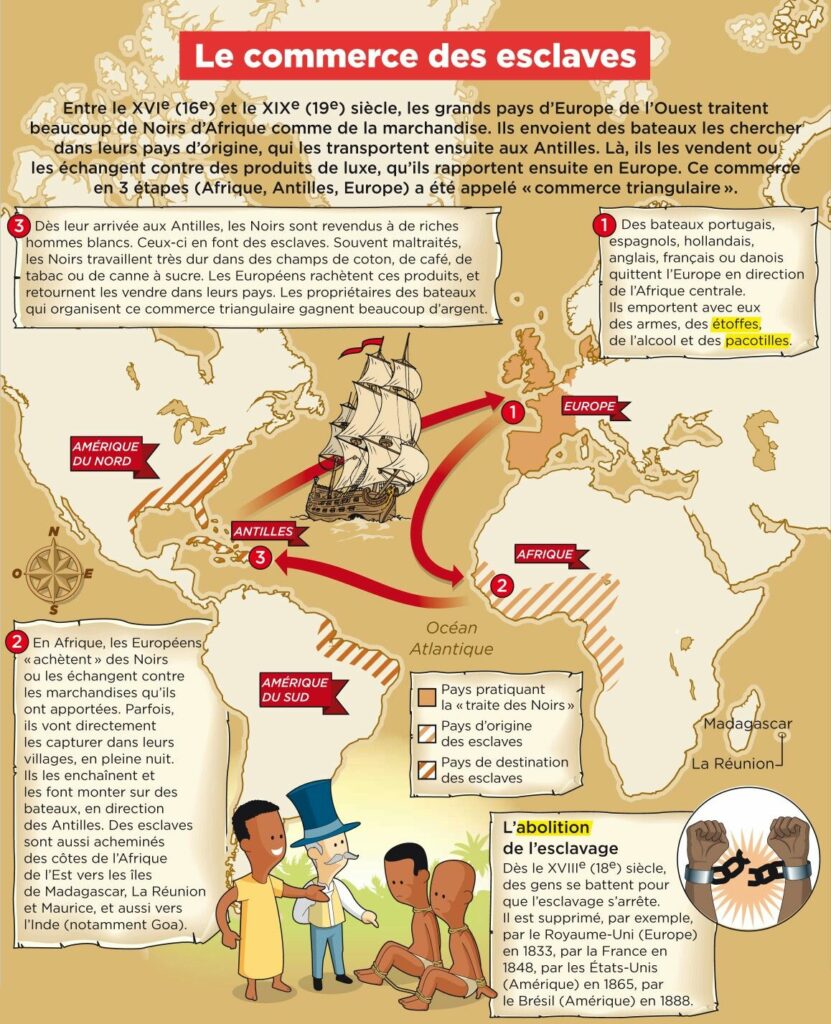

1 millions d’esclaves auraient transité à Carthagène et 15 000 000 sur le continent.

Ces chiffres sont bien évidemment en deçà de la réalité car peu de recherches ont pu être effectuées sur le continent africain.

Ces esclaves arrivèrent dans la ville coloniale de Carthagène vers 1500 provenant surtout de la côte ouest de l’Afrique, en particulier de la région du Congo.

D’ailleurs, il reste encore les traces visibles sur certaines portes, car certaines possédaient des clous, et sachez que chaque clou représentait un esclave. Ainsi, plus il y avait de clou plus il y avait de richesse.

Notre guide insistera sur le fait que l’histoire racontée de nos jour, n’est qu’une faille, et que de nombreux faits historiques ont été cachés durant de nombreuses années.

Aujourd’hui, les locaux souhaitent rétablirent la vérité sur le passé de leurs ancêtres, en faisant notamment disparaître ses statues érigées dans la ville, comme si c’étaient des héros, alors qu’ils n’étaient que des assassins.

Le nom qui reste auprès des locaux est Benkos Bioho, qui lança des attaques répétées sur Cartagena, en tant que chef de la résistance africaine jusqu’à ce qu’il fut finalement tué par acte de traîtrise, par les Espagnols en 1619.

Une personne de couleur, au courage incroyable, dont il revendiquait la liberté de vie!

Carthagène restera une ville à nos yeux colorée, pleine de vie et d’envie de vivre une vie libre.

Tayrona, un parc préservé

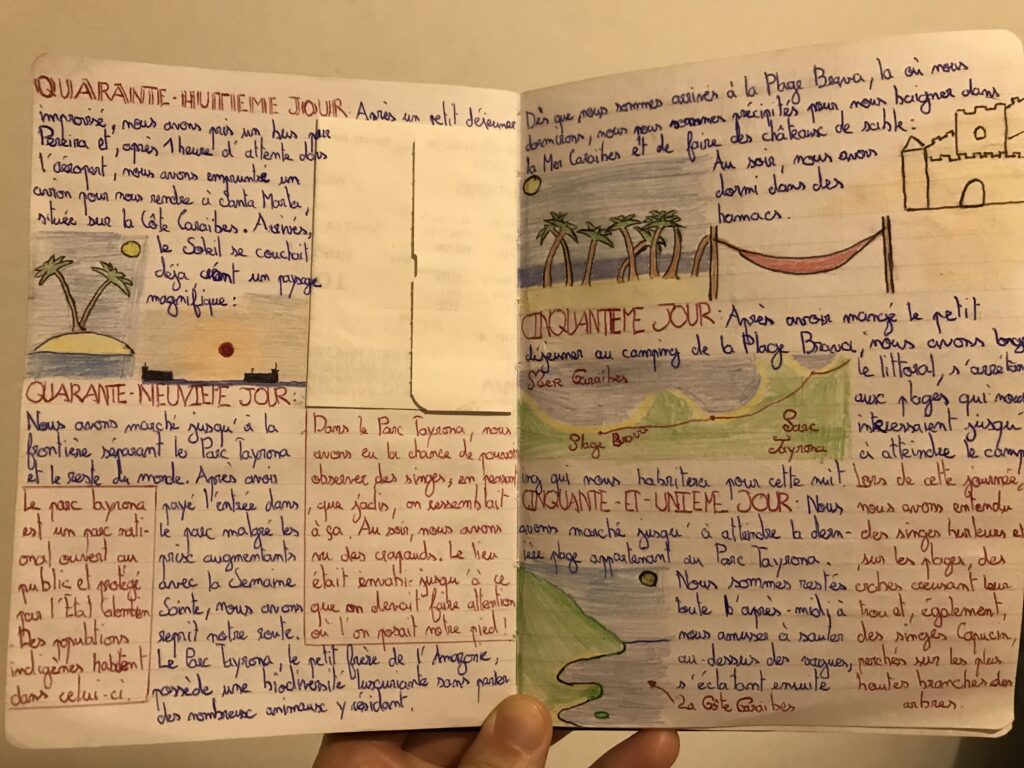

Après avoir profité au mieux de ces 3 jours à Salento, notre aventure continuait son périple. Il était temps pour nous de partir en direction de la côte Caraïbes.

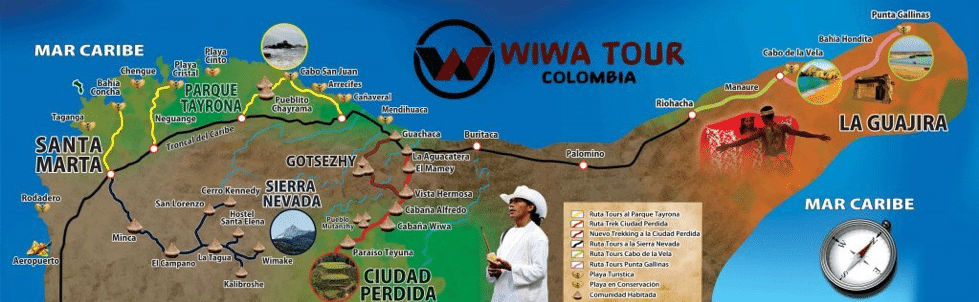

Après avoir pris un premier bus durant 1 heure, puis un taxi pour se rendre à l’aéroport de Peirerra, puis un avion pour Santa Marta, et enfin un taxi, nous voilà enfin aux portes du parc Tayrona.

Situé sur la côte caraïbes au nord de la Colombie, le parc national Tayrona est un site préservé.

Un parc, refuge d’une biodiversité abondante

La Colombie est considérée comme le pays avec la deuxième plus grande biodiversité au monde après le Brésil. Et, le Parc Tayrona couvre près 15 000 hectares, dont 3000 sont maritimes.

Notre ressenti

Certaines plages se méritent, et c’est là même tout le sens de ce lieu. Après une randonnée de 3 heures en pleine chaleur, et avec une humidité maximale, nous étions heureux d’arriver sur la plage Brava.

Playa Brava est une belle plage isolée, mais comme son nom l’indique (plage en colère), les courants sont dangereux et la baignade est limitée à la taille.

Nous étions comme Robinson Crusoé sur sa plage ou le film Seul au monde. Rien de tel que de se mettre dans la peau du personnage…et en tribu!

C’est ici même où nous avons passé une nuit, en hamac et face à la plage. Pour la petite histoire, pendant la période de guérilla en Colombie, c’était un petit port d’exportation de choses illicites…

Rien de tel que de se poser et de faire une pause dans le temps.

Le deuxième jour, nous avons continué notre chemin en direction d’autres plages… certes jolies mais bien trop faciles d’accès. Beaucoup trop de monde à mon goût!!!

Le troisième jour, nous avons eu la chance, après avoir super mal dormi, de découvrir une plage qui nous a redonnée le sourire, sans parler des vagues qui ont fait le bonheur de toute la tribu.

Je dirais que le Parc Tayrona mérite d’être parcouru, mais pas en pleine « semana Santa », car il y avait bien trop de monde à mon goût, et malheureusement beaucoup de personnes non respectueuses de site!!!

Je me rend compte à quel point j’ai un caractère d’animal sauvage !

Malgré ces désagréments, le Parc Tayrona de par sa situation géographique, conjugue deux écosystèmes différents : la montagne et la mer.

Ces différences de température permettent alors la présence d’un écosystème diversifié ( forêt tropicale, forêt sèche, mangroves, forêts de nuages…).

Ainsi, une végétation impressionnante et une grande variété d’animaux protégés comme le single, l’iguane, de nombreux oiseaux, le jaguar qui se peut se dévoiler parfois la nuit, ainsi que de nombreuses espèces qui peuplent les fonds marins.

Nous aurons eu la chance d’observer nos ancêtres, à savoir : le singe hurleur rouge, et les singes capucins, ainsi que d’autres animaux.

Quelques chiffres :

Sur le territoire de tribus

Le parc Tayrona porte le nom des tribus qui occupaient ces terres avant la colonisation espagnole. Les Tayronas ont subi la colonisation peu après que le conquistador Rodrigo Galván de las Bastidas eut fondé la cité de Santa Marta le 29 juillet 1525.

Des traces de leur civilisation ont été laissées, comme la fameuse Ciudad Perdida (la cité perdue), mais aussi comme Pueblito Chairama à l’intérieur de l’actuel Parc Tayrona.

À la suite de nombreux affrontements et massacres, les Tayronas ont massivement disparus, seulement 20% de la population a survécu à ce drame. Les survivants se sont lors retirés sur les hauteurs de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ces tribus indigènes, descendent directement des indiens Tayronas : Les Kogis, les Kankuamos, les Wiwas et les Arhucas

Nous sommes sur leurs terres. Ils nous ouvrent les portes de ce lieu sacré, à nous de savoir le respecter!

Ces tribus cherchent effectivement à préserver leur traditions ancestrales loin de l’afflux des visiteurs du parc, et ont dû majoritairement se réfugier en plein coeur de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Cependant le parc reste, pour elles, un lieu important et ces communautés pratiquent encore aujourd’hui des cérémonies et rituels ancestraux.

Les Koguis

Aujourd’hui, les Koguis vivent dans la Sierra Nevada de Santa Marta, surnommée le “coeur du monde” ou encore la “Pach a Mama”.

Ils se sont confiés comme mission d’être gardiens de la Terre Mère, en préservant consiste l’harmonie, et l’équilibre qui existe entre les hommes et la nature.

Les Kankuamos

La tribu Kankuamo vit dans les contreforts de la Sierra Nevada de Santa Marta. C’est l’une des communautés qui a le plus été affectée par la colonisation car ces territoires étaient plus faciles d’accès. Par conséquent, ils ont dû s’adapter et ont adopté les us et coutumes.

Les Arhuacos

Cette communauté connaît parfaitement la nature, et sont en charge de préserver l’ordre cosmique de la terre. 15 000 personnes vivent dans la zone de Nabusimake à l’ouest de la Sierra Nevada, et jamais trop loin des fleuves pour pouvoir vivre.

Les Wiwas

Cette communauté compte aujourd’hui environ 2 000 habitants et est située dans les plus basses et chaudes terres de la Sierra Nevada de Santa Marta. Les wiwas sont spécialisés dans l’agriculture et le commerce. Ils échangent aussi bien avec d’autres communautés indigènes qu’avec le monde extérieur.

Ciudad Perdida, la cité perdue

Localisée dans la Sierra Nevada de Santa Marta, la Cité perdue est un site archéologique sacré de Tayrona..

Il s’agit du plus haut massif côtier du monde, situé à seulement quelques km de la mer des caraïbes, avec des sommets culminant à plus de 5000 m d’altitude.

Aujourd’hui, il ne reste plus que les ruines archéologiques d’une ancienne ville indigène construite par les anciens Indigène Tayronas.

Déclarée monument national par le gouvernement colombien, cette cité ancestrale a été construite vers l’an 650 après JC et sa population variait approximativement entre 1500 et 2000 peuples indigènes

Ces communautés ont occupé ce territoire pendant plus de 500 ans, jusqu’à l’époque de la conquête espagnole : événement historique qui a déclenché l’extinction et l’éradication massive de cette communauté indigène .

Cette cité est une véritable œuvre architecturale qui en son temps était le meilleur exemple d’urbanisme au sein des peuples autochtones, car ils ont construit en respectant toutes les réglementations environnementales et de l’environnement, afin que ses habitants puissent profiter d’un environnement totalement sain et spacieux.

L’urbanisme peut aussi s’inspirer de nos ancêtres pour concevoir des lieux sains et respectueux de la nature. Une belle preuve que cela reste possible… il suffit simplement d’apprendre à observer.

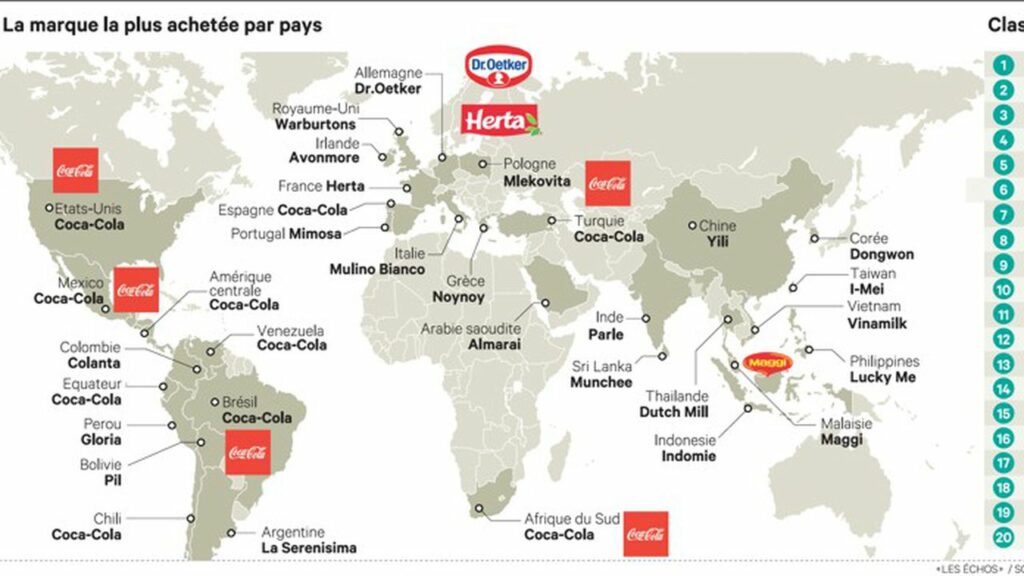

Obésité et pauvreté

En Amérique latine, de manière générale

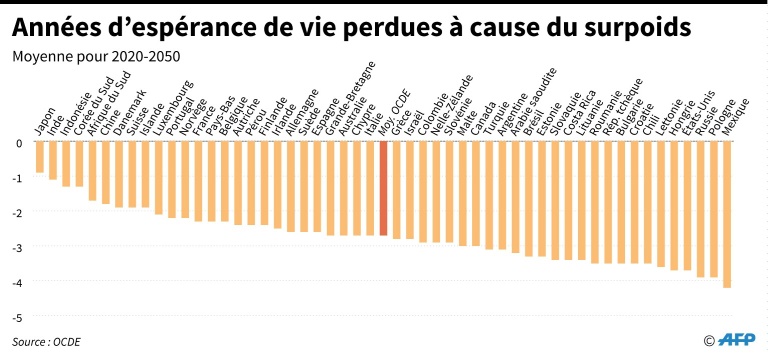

L’Amérique latine est la deuxième région du monde la plus touchée par l’obésité, juste derrière l’Amérique du Nord.

Un quart de la population d’Amérique latine souffre d’obésité, dont 52% des femmes péruviennes et 24% des enfants de 5 à 9 ans.

Pourquoi donc cette obésité?

Dans les années 1980, des aliments riches et sucrés ont été proposés dans les cantines scolaires, pour contrer la sous-alimentation, et les carences en micronutriments.

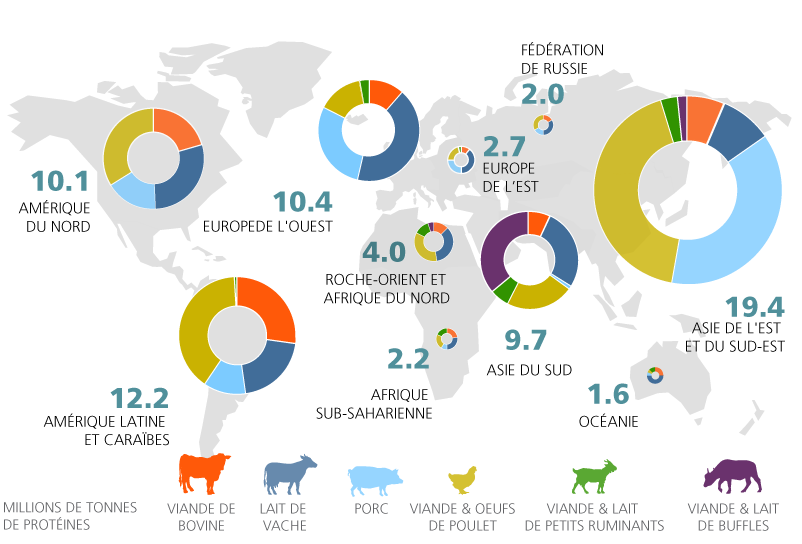

D’autre part, la consommation en sucre et en viande est importante depuis longtemps dans ces pays car ils en sont producteurs. Mais durant ces vingt dernières années, la présence massive des aliments ultratransformés a ajouté des aliments gras.

Mesures mises en place

Aujourd’hui, ces pays prennent des mesures pour freiner la consommation d’aliments gras et sucrés : taxation de ces produits au Mexique et labellisation de ces aliments au Chili, pour avertir de leurs risques sur la santé.

Il est important de noter que la terre produit suffisamment de ressources, pour chacun d’entre nous. Malheureusement, l’homme n’agit que selon son propre intérêt individuel, et non collectif!

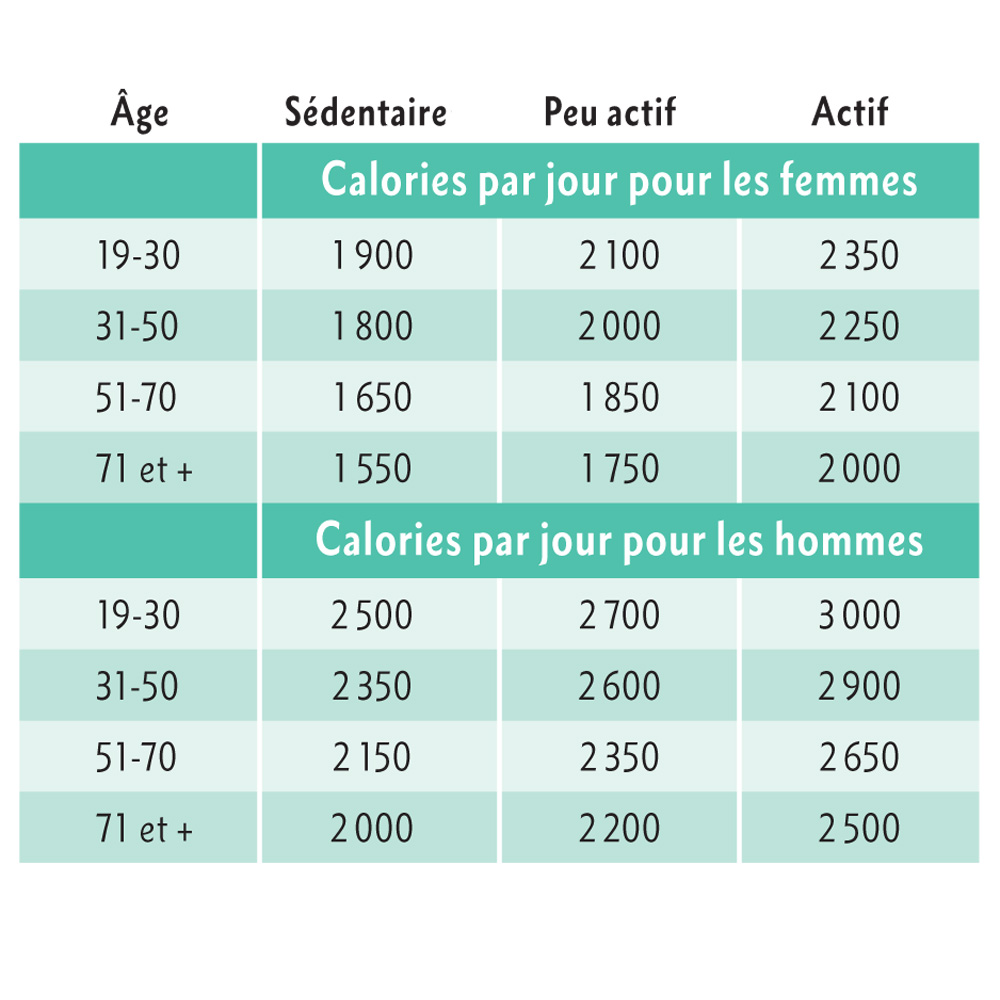

Aujourd’hui, au niveau mondial, on s’approche de 3 000 calories par jour et par personne, alors que 2 200 calories seraient suffisantes si les richesses étaient réparties au niveau mondial de façon équitable.

Au Pérou, voici quelques faits

Quelques 7 millions de Péruviens vivent dans des zones de forte ou de très forte vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en 2018, en raison de phénomènes climatiques récurrents.

A titre d’exemple, en 2017, 2,5 millions d’enfants étaient exposés aux inondations, 2,7 millions aux sécheresses, 108 000 aux basses températures, et 628 000 étaient touchés par les effets du phénomène El Niño.

Une loi, a été adoptée très récemment, qui prévoit notamment l’interdiction de faire de la publicité pour certains aliments ou sodas dans les établissements scolaires afin de réduire l’obésité des enfants, et de mentionner « l’excès de sucres », « sel », « graisses saturées » ou « graisses totales » ou encore « excès de calories ».

En Colombie, voici quelques faits

En Colombie, 24,4% des enfants âgés entre 5 à 12 ans sont en surpoids. Et, 1 adulte sur 3 est en surpoids, et 1 adulte sur 5 est obèse.

56,4% de la population présente un certain type de surpoids.

Ces problèmes alimentaires ne sont pas seulement liés à une pauvreté financière. Cette pauvreté est liée à des facteurs tels que l’accès à un bon service de santé, la qualité du logement, le type d’emploi d’une personne, etc.

Il existe différents types de pauvreté et c’est ce que les nations cherchent à mesurer. Ceci est défini comme la pauvreté multidimensionnelle.

Pour 2019, les résultats de DANE ont déterminé qu’au moins 17,5% de la population nationale avait un certain degré de pauvreté multidimensionnelle.

La situation est pire dans les territoires ruraux, là 34,5 % de la population présente un certain degré de pauvreté multidimensionnelle. En ce qui concerne les zones urbaines, la situation est meilleure, puisque 12,3% de la population avait un certain degré de pauvreté multidimensionnelle.

Concrètement, cela donne quoi au quotidien?

Pour vous donner une petite idée, si vous mangez au resto, faites une croix sur l’eau, surtout au Pérou. Il m’est arrivé de devoir prendre un plat sans boisson, car du coca ou autres boissons très sucrées n’étaient seulement proposées.

L’eau n’étant quasiment disponible qu’en bouteille, les industriels en profitent pour se faire une grosse marge, et proposer des prix plus chères sur cette boisson.

Lorsque nous avions la possibilité de trouver un logement avec cuisine, c’était un plaisir pour toute la famille de pouvoir manger des plats sans viande, et beaucoup de légumes. Car, mise à part quelques rares restaurants, les légumes ont l’air d’avoir été bannis des assiettes.

Cela m’amène donc à se questionner sur l’évolution du rapport à la nature depuis les anciennes civilisations et aujourd’hui!

Légendes en Colombie

El Dorado

Tout le monde a déjà entendu parler de l’El Dorado. Et pourtant, personne ne sait réellement son histoire.

Cette obsession de toujours avoir plus d’or, et d’argent remonte finalement à des époques lointaines, et des cultures bien différentes des nôtres.

L’origine de cette légende prend naissance en Colombie, dans la région de Boyaca au 16ème siècle.

Durant plusieurs siècles, elle sera transmise de génération en génération…

Durant le 16ème siècle, il n’était pas rare d’entendre parler du nouveau monde et de ses quantités d’or incroyables!

Rien de plus intéressant pour l’espèce humaine que de vouloir avoir sa part.

Le peuple espagnol débarque donc sur le continent d’Amérique du sud en longeant le fleuve Magdalena depuis la côte caribéenne.

Durant son voyage, Il entendra parler de l’existence d’une lagune sacrée du nom de Guatavita qui se situe dans les terres, et où se pratique la cérémonie « valsa Muisca ».

L’histoire raconte qu’un jeune descendant cacique (le souverain local) s’est vu enfermé dans une cave des semaines durant afin d’être purifié.

Pour cela, il se recouvre le corps, de miel et de graisse de tortue, puis d’une faible quantité de poussière d’or et de bijoux en or et en émeraude comme l’on fait ses ancêtres.

À la suite de cela, ses disciples le conduisent sur un radeau, l’emmenant jusqu’au milieu du lac.

Le cacique se jette alors dans le lac de Guatavita, comme offrande aux dieux, pour rendre à la terre ce qui lui appartient.

Il est dit que, depuis la rive, l’homme ressemble à un dieu et les espagnols le surnomment « El Dorado », dit « le doré ».

Le paradoxe est, qu’à cette époque, c’est le sel et non l’or que vénéraient les Muiscas. On vantait ses vertus de conservation et sa valeur d’échange.

Il faut savoir que cette population utilisaient l’or pour leurs rituels, mais aucunement avec une valeur marchande. L’or était comme l’argent et le cuivre, des matériaux semblables au soleil, la lune et la terre, qu’ils vénéraient tant.

Belle histoire depuis le regard des Muiscas, et complètement différente depuis celui des conquistadors.

Cependant, les Espagnols et d’autres Européens avaient découvert de telles quantités d’or chez les indigènes situés le long de la côte nord du continent. Ils étaient donc convaincus que l’intérieur des terres abritait un lieu fastueux.

En 1545, les espagnols arrivent sur le lac Guatavita et tentent de le vider complètement. Il s’avère qu’une fois asséché, des pièces d’or sont apparues le long des rives, dont la pièce maîtresse du radeau Muisca s’expose aujourd’hui au musée de l’or de Bogota. Elle représente les origines du mythe de l’Eldorado.

Mais les espagnols ne trouveront pas d’autre trésor !

Les Colombiens puisent encore aujourd’hui dans ces légendes qui font sens dans leur quotidien. Ils croient aux éléments du soleil, de la lune et de la terre comme éléments de fertilité. Ils possèdent également de nombreuses eaux thermales où ils pratiquent des soins en rapport avec la légende de Bachue.

Cette histoire a ainsi donné naissance au récit d’une cité d’or qui a survécue au fil des siècles.

L’Eldorado a bouleversé les lieux géographiques, jusqu’à devenir simplement le synonyme d’une source de richesses incalculables, quelque part sur le continent américain.

La Zona Cafetera

Pour se faire à l’idée de ce qu’est vraiment une culture de café, nous sommes partis visiter une Finca. Celle d’une finca à échelle humaine et gérer en associant les vertus des plantes les unes aux autres.

Vous y trouverez des bananiers (qui ont la particularité de retenir l’eau et d’être de véritables réservoirs), d’autres fruitiers comme le lulo, les agrumes (qui permettent d’attirer les pollinisateurs), des plantes médicinales (comme la menthe), des plantes qui profitent du sous-sol pour produire (comme le Yuca)

Ce fut une visite rien qu’à 4, accompagné de notre guide. Un beau moment de partage lié de génération en génération, et uniquement en espagnol !

Bilan de tout cela, nous étions tous heureux d’avoir tout compris! Une belle victoire pour nous.

De Manizales à la Vallée del Cocora, se situe la région nommée « Zona Cafetera » du fait de nombreux caféiers qui couvrent les pentes des collines. Sachez qu’il existe plus de 200 variétés de café.

Les caféiers fournissent plus de la moitié de la production du café de Colombie.

Le café en quelques chiffres :

– 3ème pays producteur de café

– 20% des exportations

– 720 000 tonnes annuelles

– 22% du PIB agricole

– 560 000 fincas de café

– 96% de petits producteurs

– 1,3 hectare de plantation en moyenne

L’histoire du café colombien

Le café colombien est reconnu pour sa douceur et sa qualité dans le monde entier … Il est considéré comme l’or noir du pays.

C’est historiquement le premier produit d’exportation national. Ce qui a permis au pays d’entrer sur le marché international et de se positionner de nos jours comme le troisième producteur mondial de café après le Brésil et le Vietnam, avec 12% du café mondial.

La Colombie produit exclusivement de l’Arabica et ses fameuses cerises sont cultivées sur 2.2 millions d’hectares (un peu moins que la superficie de la Belgique), soit 20% de ses terres agricoles.

Profitant de l’altitude des andes et de la richesse des lieux, environs 500 000 cafeteros colombiens produisent plus de 12 millions de sacs.

L’histoire raconte qu’un prêtre du nom de Francisco Romero faisait pénitence aux pécheurs et leur demander de semer un caféier pour expier leurs péchés. Ainsi, la culture du café s’est-elle étendue dans tout le pays, à travers les pénitences opérées. Cette histoire est aujourd’hui encore bien connue et volontiers racontée par les producteurs.

D’autres racontent qu’il aurait été introduit depuis le Venezuela au 18ème siècle, et sur le café aurait réellement pris sa place qu’à partir du 19ème siècle, à l’aide de propriétaires de mines et de tabac fortunés. Malheureusement vers 1890, le pays connut une crise mettant en difficulté, de nombreuses exploitations. Seule la partie ouest du pays sera épargnée. C’est à partir de ce liement même, que ses agriculteurs se sont réunis en coopératives, afin d’être plus forts face aux entreprises internationales de négoces.

Durant toute cette période, le café connaîtra ses bons et ses mauvais moments. Il faudra alors attends 1990, pour connaître à nouveau un élan de cette culture.

Malheureusement, la nature nous démontre qu’elle peut nous offrir des choses , comme nous les reprendre, car à la même période, un parasite saccage les cultures.

Fait important, l’Unesco a reconnu le « paysage culturel du café colombien » comme patrimoine mondial. En parallèle, une appellation « café de Colombie » a vu le jour en 2005, faisant de cette indication d’origine géographique protégée, un label permettant de faire valoir le travail des producteurs colombiens.

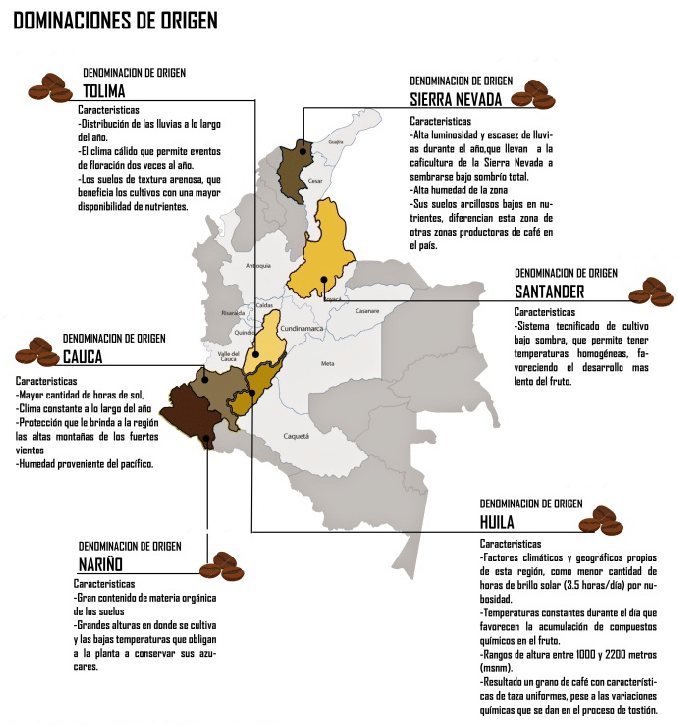

C’est dans le « triangle du café » que les grains d’arabica colombiens sont cultivés. Antioquia, le Caldas, le Cauca, le Norte Santander autour de Cucuta, et le Quindio sont les principaux départements où l’on trouve des plantations. Toute cette zone correspond à la partie occidentale de la Cordillère des Andes où les exploitations se situent toutes entre 1300 et 1900 mètres d’altitude.

La preuve que ce grain est reconnu, c’est que celui-ci est exporté ailleurs, contraignant la Colombie à en importer du Brésil.

La récolte, une tâche minutieuse

Habitués à mécaniser l’ensemble de nos productions, sachez le, ce n’est pas le cas pour le grain de café!

Afin de garantir une maturation optimale du grain, celui-ci est récolté à la main, et par un procédé dit « humide », c’est à dire lorsque le grain est encore dans la pulpe du fruit. Cela donnera un café très pur, appelé « café lavé ».

Les variétés possibles en Colombie

L’essentiel de la production est basée sur une espèce qui apprécie la latitude et l’humidité, à savoir « l’arabica ».

Ainsi, en Colombie, vous ne trouverez quasiment que de l’arabica, avec des cultivars différents, comme ci-dessous, qui diffèrent selon des propriétés.

Il existe également « le typica », qui ne représente que 4% de la production du pays.

Afin d’être plus résistant face aux agressions de divers parasites et/ou de la rouille, des variétés ont été croisées en 2008, pour donner « le Castillo », qui représente aujourd’hui près de la moitié de production nationale.

Il en est de même pour « le Colombia », qui lui est plus ancien et introduit dans les années 1980.

Il occupe un peu plus de 25% des surfaces cultivées.

« Le Caturra » est une variété qui permet un rendement intéressant, mais il serait sensible aux attaques de rouille. Malgré cela, plus de 18% du café produit en Colombie est du Caturra.

« Le Tabi », sur le même principe que le Caturra, serait plus résistant à la rouille, mais ne représente cependant qu’une petite partie de la production nationale.

« Le Bourbon », a été l’une des productions les plus cultivées et durant de nombreuses années, mais ne représente qu’une infime partie de la production caféière colombienne. Toutefois, les petits producteurs qui continuent à l’exploiter en tirent un bon prix du fait de sa finesse aromatique.

« le Robusta », viendrait de sa robustesse et de sa résistance aux conditions météorologiques et attaques de maladies.

Pourquoi la variété « Arabica » est-elle plutôt produite?

La Colombie avant tout se place parmi les douze nations les plus riches en biodiversité du monde , à côté de l‘Australie, du Brésil, du Congo etc..

L’Arabica, est cultivé sur les trois chaînes de la cordillère des Andes : occidentale, centrale et orientale, jusqu’à une altitude de 2300 mètres, avec une pluie en abondance toute l’année et un climat chaud. Ce climat permet ainsi deux floraisons par an. Originaire d’Ethiopie, le café arabica pousse sur des arbres délicats à haute altitude.

De la sorte, plusieurs variétés de café sont récoltées deux fois par an. Pour les agriculteurs, cela signifie certes, plus de travail, mais également un revenu régulier et donc une sécurité supplémentaire…

Auparavant les récoltes se réalisaient uniquement en avril/mai et octobre/novembre. Mais avec le réchauffement climatique la récolte s’étend désormais d’avril à décembre en continue!

Le deuxième avantage est que les sols sont de textures sableux et volcaniques alimentant les cultures avec une grande partie de nutriments.

Suivant les régions, les arômes de café seront différents et auront ainsi leur propre profil gustatif.

Dans le cas de notre voyage, il était important de s’intéresser de près à la région au nom de « Eje Cafetero ».

Car selon l’ONG Conservation International, il s’agit d’une des 34 régions prioritaires pour la conservation de la vie sur Terre. Et selon certains chercheurs ce serait la région la plus riche et la plus diversifiée du monde.

Aujourd‘hui 560 035 familles cultivent le café en Colombie. De plus, l‘ensemble des fermes caféières nécessitent actuellement à peu près 500 000 ouvriers sur une année. Les emplois directs correspondent à 36 % de l‘emploi agricole total.

C’est beau, c’est bon! Mais le café est aussi un désastre écologique.

En France, le café fait partie de notre rituel du matin, et de la journée, mais à quel prix?

352 m2 par Français c’est-à-dire la surface de forêt nécessaire pour subvenir à nos modes de vie et nos consommations. Soit l’équivalent de 4 logements moyens qui a été pris à la forêt pour couvrir nos besoins notamment en poulet, agrocarburant, cuir ou encore en chocolat et café.

De plus, le changement climatique n’aide en rien à cette culture, avec entre autres la venue d’indésirables., de champignons, de sécheresses plus importantes, de saisons de pluie plus violentes.

Depuis la culture, jusqu’à votre café du matin, la Colombie est le pays où la production de café génère les émissions de gaz à effet de serre les plus élevées par kg de café produit.

Selon la recherche Cenicafé (l’institut de recherche du café) de 2015, il faut en moyenne 40 litres d’eau pour traiter un kilo de café en Colombie. La pollution des eaux usées résultant du café par voie humide est 30 à 40 fois supérieur à celle des eaux usées urbaines.

Un autre point négatif reste comme toutes cultures, l’utilisation d’intrants chimiques, et le principe de monoculture. A l’inverse du principe de monoculture, il serait nécessaire d’envisager la polyculture, en faisant cohabiter : bananiers , avocatiers , caféiers et autres arbres fruitiers.

Ce principe néfaste pour la biodiversité, épuise les caféiers.

En 30 ans, ce n’est plus qu’une terre incultivable pour ne pas dire morte.

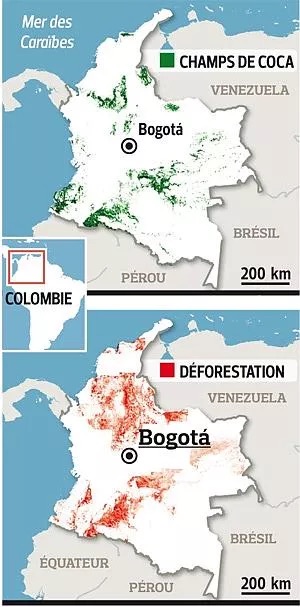

Encore et toujours, ce fameux mot déforestation, qui résulte de cette volonté de produire encore plus de café.

La Colombie est de fait tristement dans le top 5 des pays déforesteurs. A la clé : coupes des arbres procurant de l’ombrage et perte des services écosystémiques associés (régulation climatique, lutte contre l’érosion, maintien de la fertilité et de l’humidité des sols…).

Un avenir incertain

Selon un rapport très sérieux d’un organisme écologique, d’ici 2080, le réchauffement mondial envisagé de plus de trois degrés altérera la saveur et l’arôme du café. L’Arabica sera le plus touché.

Qui plus est, il faudrait se questionner sur l’avenir des paysans lorsque cette économie sera durement touchée? Les cultivateurs se tournent désormais à des cultures plus rémunératrices telles que les bananes plantain, noix de macadamia, ananas, goyaves et autres fruits exotiques, le commerce de bétail ou le développement des activités touristiques. D’autant plus, lorsque l’on voit que les infrastructures ne sont pas adaptées au transport du café, compliquant l’acheminement vers les grandes villes. Le gouvernement n’investit pas à date dans ce domaine.

J’avoue, je ne bois pas de café, car je suis déjà bien trop speed, mais l’idée mais donne envie de cultiver un caféier à la maison à mon retour.

Je devrais faire attention à un arrosage soignée l’été, et l’hiverner pas en dessous de 11 degrés. Avec un peu de patience et d’ici 5 ans, un pied pourrait me donner jusqu’à 9 if de fruits, soit après torréfaction 400gr de café intense.

Curiosités d’ailleurs pour les fans de café

Étant curieuse de nature, il était important pour moi de vous faire par, des cafés les plus chers.

Dans le top 1 :

Le « Geisha ninety » est le café le plus cher

du monde. Avec un prix pouvant atteindre les 8 800€ par kilo, ce café exceptionnel nous vient du Panama.

Ce café est cultivé de manière contrôlée et, lors de la fermentation, réalisée en plusieurs étapes, des souches de levures locales sont utilisées pour éliminer le mucilage qui entoure la parche et récupérer le grain. Cette étape doit être parfaitement maîtrisée car la fermentation détermine le profil de la tasse.

En 2ème place :

Le « Black Ivory Coffee » est un des cafés les plus chers du monde, près de 1 750€ le kilo, c’est en raison de sa fermentation réalisée dans le système digestif d’éléphants. L’animal ne digère pas les grains de café et les rejette dans ses excréments.

Il est produit essentiellement en Thaïlande. Il faut environ 30 kg de cerises pour arriver à 1 kg de café Black Ivory. C’est un café produit en petite quantité, ce qui explique sa rareté et son prix.

En 3ème position :

Le « Bourbon Pointu », originaire de l’Île de la Réunion, est une vieille variété d’Arabica qui est cultivée entre 1 000 et 2 000 m d’altitude. Sa culture méticuleuse, sur les flancs du Volcan Piton des Neiges, entraine une rareté de la production, ce qui justifie son prix au kilo de 459€.

En 4ème position :

Le « Kopi Luwak », originaire d’Indonésie, suit un processus d’ingestion par une civette asiatique appelée Luwak.

Le Luwak vit en partie dans les caféiers et mange les grains de café. Ne parvenant pas à les digérer, il les rejette presque tels quels. Cependant, les grains, en passant par le système digestif de l’animal, subissent une transformation enzymatique et une dégradation cellulaire. Les civettes sauvages sont capturées dans ce seul but lucratif et sont souvent nourries exclusivement de cerises de café de basse qualité.

En 5ème position :

Le Jacu est un oiseau brésilien qui s’apparente au faisan. Lui aussi adore se nourrir de cerises de caféiers. Et il ne choisit que les plus mûres !

Longtemps considéré comme un nuisible par les caféiculteurs, il a aujourd’hui un rôle à jouer dans le processus de fermentation des grains du café « Jacu Bird. » Ces derniers sont ainsi récupérés, après digestion de l’animal, dans ses excréments. Un tel procédé, long et peu agréable, explique le prix élevé de ce café, à près de 200 € le kilo.

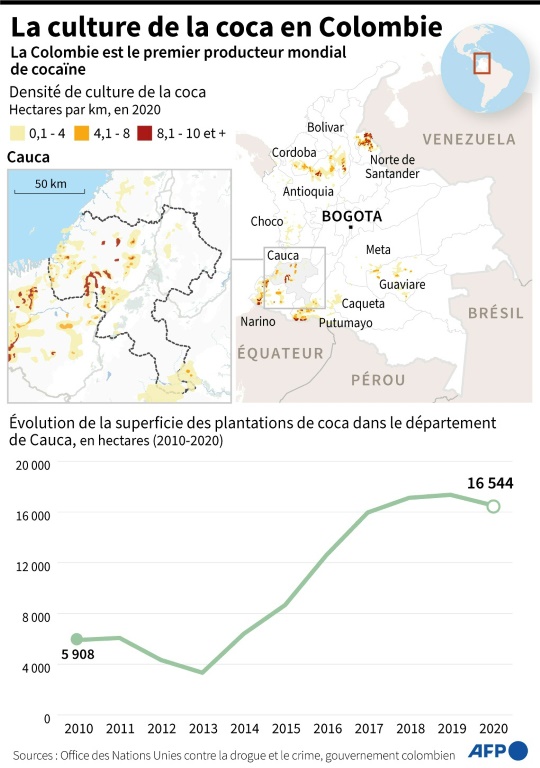

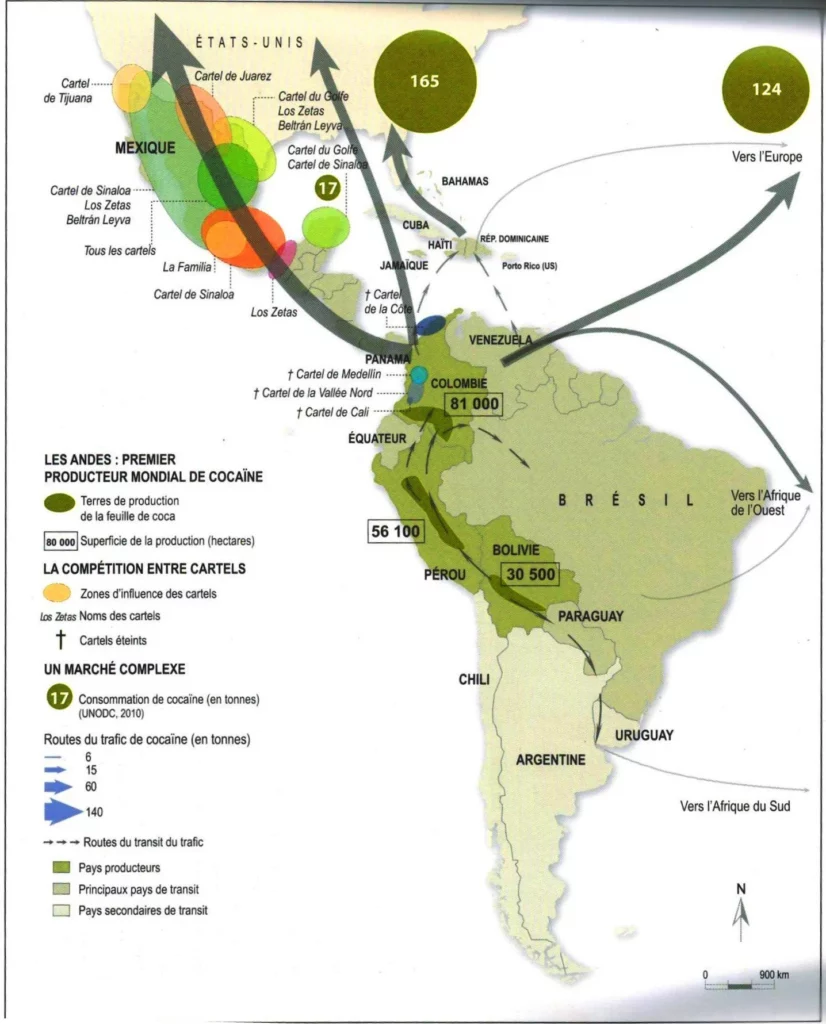

Reconversion des paysans de coca

Les paysans en Colombie, cultivaient avant et encore pour certains de nos jours des champs de coca, et contribuaient et encore de nos jours à la déforestation.

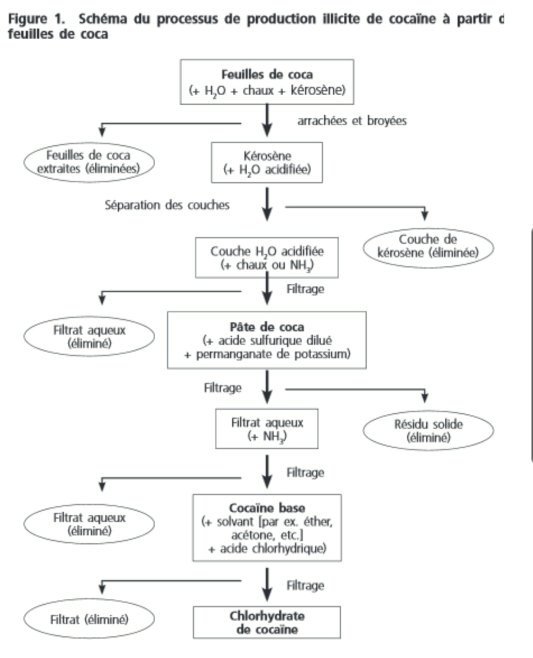

Mais certains d’entre eux, essayent de se libérer de cette culture, au profit d’une autre : le sacha inchi

Certains paysans ont cultivé la coca pendant plus de 30 ans et sur des dizaines d’hectares, mais cette culture illégale est facilement détruite dès que l’armée s’en aperçoit. Derrière eux, il ne reste plus que ses champs qui ne produisent rien et donc ne rapportent rien.

La doctrine mise en place durant ces dernières décennies, à savoir « la guerre à la drogue », ne suffit toujours pas.

En 2020, en Colombie, la production de cocaïne a augmenté de 7% par rapport à 2019.

En principe, les autorités doivent cesser les fumigations et soutenir la reconversion des paysans vers des productions légales.

La culture de la pâte de cocaïne permet encore, de faire vivre 230 000 familles, au péril de leur vie.

Mais, étant donné que toute la vie du pays est liée à la vie politique, depuis l’élection d’Ivan Duque en 2018, cette volonté de réinsertion a été mise au point mort.

Des paysans se sont donc reconvertis en démarrant la culture de sacha inchi.

Des coopératives se sont donc créés pour cultiver cette nouvelle plante. Il n’est pas rare de constater que d’anciens guérilleros dès FARC, ont abandonné leurs armes et leur treillis, au profit de brouette et de pelle:

Cette plante peut facilement atteindre 2 mètres de haut et serait originaire d’Amazonie.

Un dès gros avantages de celle-ci, est qu’une production est possible dès 5 à 6 mois, alors que pour le café ou le cacao, il faut parfois attendre entre 3 à 4 ans.

Cette plante produit une noix en forme d’étoile, surnommée « cacahuètes des Incas ».

Essentiellement exportée pour le pays voisin, le Pérou, elle pourrait peut-être devenir l’une dès nouvelles graines considérée comme super-aliments avec ses omégas 3 et 6, et arriver dans nos placards.

Une fois transformé, le sacha inchi serait aussi compétitif que la base de la cocaïne.

Cela peut donc paraître encourageant, mais la problématique n’est pas tant l’offre de la cocaine, mais également les consommateurs!

Salento, un lieu d’excursions

Ce samedi 9 avril, une nouvelle aventure s’est offerte à nous!

Nous avions en tête de nous diriger vers Solanto, et pour se faire, rien de tel que de prendre un bus local, nommé Chivas.

À première vue, on sait tout de suite que le parcours sera bien roots, au vu de l’engin.

Quelques minutes suffisent donc à nous diriger vers les chemins empierrés dans la jungle. 1h30 se passe durant laquelle nous profitons des paysages fantastiques et magiques, jusqu’à ce que…

Le chivas se bloque net à l’arrêt…

Pas de secret, nous savons tout de suite que le temps prévu initialement de 4 heures pour parcourir 50 km, sera bien plus long que prévu!

Une chose est certaine, c’est que depuis que nous sommes parents Matt et moi, nous avons toujours prévu le nécessaire si jamais… surtout de quoi manger pour les enfants.

Il nous aura fallu patienter 2 heures avant de pouvoir se sortir de cette boue sans fin.

Les passagers étions sortis du chivas, les baskets dans la boue…. plutôt les pieds!

Il nous aura fallu 7h30 pour faire 50 km et arrivés à Rio Sucio pour prendre un autre bus durant 3 heures…

Il nous reste encore un dernier bus…puis trop tard pour finalement prendre le dernier bus pour Solento!

Du coup, avec 3 autres personnes qui étaient avec nous dès le départ du périple, nous avons fini par prendre un mini van, histoire de diminuer les frais. Encore 1 heure à patienter avant d’atteindre Salento!

Au total : 13h00 de trajet!!

Un voyage est une aventure, qui selon la manière dont nous le regardons peut soit être un interminable périple, soit une expérience. À nous de voir!

Alors, lorsque nous nous plaignons de l’état des routes en France, venez donc vous aventurer ici!

Salento nous voilà! et à nous la vallée del Cocora

Salento fait partie de ces jolis petits villages colorées, construites en bahareque (technique de construction proche du torchis)

Ici, il est question de randonner à travers les palmiers à cire (grands échassiers au tronc dégarni et dont les feuilles se déploient à une quinzaine de mètres du sol).

Pour se rattraper de notre « journée périple » de la veille, rien de tel que d’explorer le monde avec un peu de hauteur : à cheval!

Nous avons donc parcouru le secteur accompagnés d’un guide, durant 3 heures dans ces plantations luxuriantes.

Une première expérience pour matt et les enfants!

Tout le monde a super bien géré son cheval, malgré les difficultés du parcours. Mais quel beau spectacle une fois dans le rio!

Je sais désormais ce que je peux faire avec les enfants et Matt… faire des balades à cheval en famille.

La Jeep Willys

Le deuxième jour, direction la vallée de Cocora, et rien de tel que de partir avec l’icône de la Colombie : La Jeep Willys.

Cette même Jeep militaire avec laquelle les GI’s débarquèrent en 1944 en Normandie. Elle a été inventée par l’armée américaine en 1940 comme « véhicule de reconnaissance léger », et après la Seconde guerre mondiale, l’armée américaine ne savait que faire de son stock de Jeep Willys ( soit 650.000 exemplaires sortis des usines entre 1940 et 1945), Les États Unis ont donc décidé à les vendre à un prix interessant dans les pays en voie de développement, dont la Colombie.

Les premières Willys débarquèrent à la fin des années 1940, importées par le ministère de la Défense colombien.

Pour convaincre les paysans de ne plus utiliser leurs mules et d’acheter ces véhicules, des démonstrations étaient réalisées sur les parvis des églises. Succès garanti.

C’est pourquoi, ces jeeps ont récupéré le nom de « mules mécaniques » (mulas mecanicas), en souvenir des mules d’autrefois.

Les palmiers de cire, un autre symbole à Cocora

Ces palmiers sont également le symbole officiel du pays. Ce sont les seuls palmiers qui poussent dans les forêts de brume, principalement entre 2000 et 3000m.

Les paysans ont longtemps utilisés ces palmiers pour en extraire de leur écorce : la cire.

Ils montaient le long des troncs, pouvant facilement atteindre 60 m de haut, et l’utilisaient essentiellement pour la fabrication artisanale de bougies, ou comme imperméabilisant pour leurs tissus/vêtements.

Malheureusement, avec l’arrivée des colons, ces palmiers ont vite été remplacés par la culture de pomme de terre et de l’élevage de taureaux de combat… ce qui causa une véritable perte de cette espèce, l’empêchant ainsi de se reproduire.

Le développement d’un palmier de cire est long. Il aura besoin que la graine soit mangée par le bétail dans les pâturages, afin d’entamer son processus de germination, au risque d’être brûlée par le soleil.

La graine mettra 2 ans avant de germer, et il faudra encore attendre 8 à 10 ans avant d’observer les premières feuilles.

Sachez qu’à l’âge adulte, soit 130-150 ans, il atteindra 60 mètres de haut, et pourra vivre ainsi durant 250 ans.

Après avoir être menacés d’extinction, ces palmiers de cire sont aujourd’hui protégés par le gouvernement colombien.

Et la vallée de Cocora dans tout ça !

La civilisation Quimbayas cultivaient ces terres, avant l’arrivée des conquistadors. Ces derniers causèrent la perte de ce peuple.

En 1539, il existait 20 000 tribus Quimbayas. 89 ans plus tard, il n’en restait que 69…

Pour rendre hommage à leurs ancêtres les colombiens donnèrent le nom de la fille du dernier chef Quimbayalocal à la vallée : Cocora, que l’on traduit par l’étoile de l’eau…

Une belle manière de mettre en avant l’histoire de ces terres !

Observer et trouver les colibris

Cette randonnée nous aura permis de découvrir les oiseaux les plus rapides : à savoir les colibris ou oiseaux-mouches car ils volent sur place, mais aussi par la vittesse de leur ailes.

Leurs ailes battent à une vitesse folle : en moyenne entre 50 et 60 fois des ailes par seconde. Certaines espèces peuvent atteindre 200 battements seconde!

Ces oiseaux ont la particularité d’avoir un cœur représentant 2,5% de la masse corporelle de l’oiseau, pouvant battre jusqu’à 1200 fois à la minute.

Pour comparer avec le cœur d’un homme, il pèse 250g en moyenne soit 0,3% de sa masse et bat jusqu’à 250 fois à la minute en cas d’effort intense.

Le colibri mérite vraiment le record de l’oiseau le plus rapide car il peut atteindre 48km/h en moyenne. Une prouesse incroyable, qui fait qu’il nous sera difficile de suivre sa trajectoire!

Ce fut un lieu qui nous aura permis de découvrir des paysages bien différents de ce que nous connaissons. Une belle preuve de la richesse de la nature!